「産後ケアを利用したいけれど、予約が取れないとよく聞くし、実際どうなの?」──そんな不安を抱える方に向けて、今回は私が 南麻布にある愛育クリニックの産後ケア(デイケア)を実際に利用した体験談 をまとめました。

自治体の助成金制度を活用することで経済的に利用でき、想像以上に快適で充実した時間を過ごすことができました。この記事では 予約の取りやすさから当日の流れまで詳しく紹介します。

また、同じ港区内で人気の産後ケア施設「くりにっくばんびぃに」でもデイケアを体験しました。雰囲気やサポート体制に違いがあり、どちらもそれぞれの良さがあります。

愛育クリニックの産後ケアとは?

アクセス方法と立地

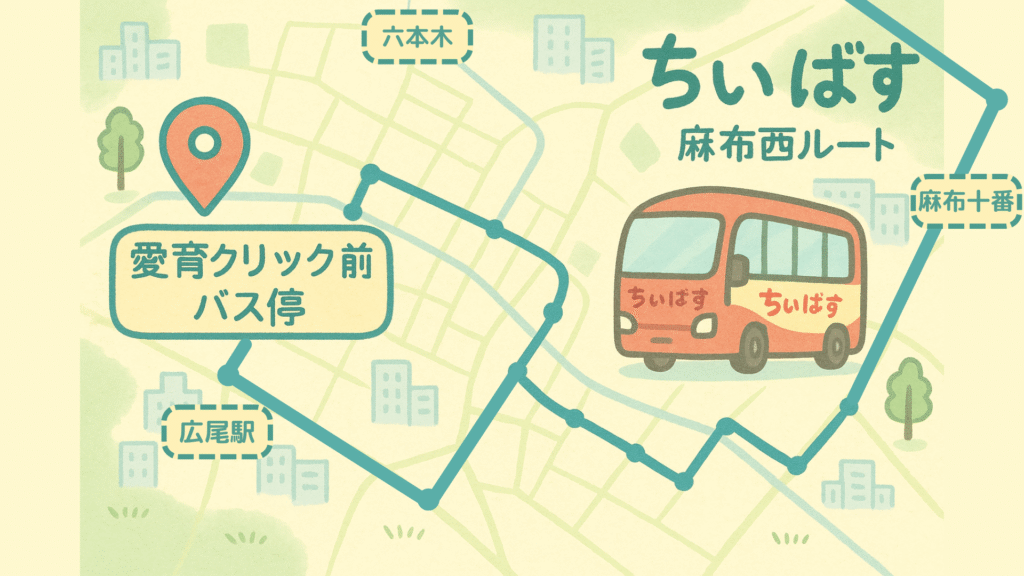

愛育クリニックは港区・南麻布に位置し、最寄りの広尾駅から徒歩でアクセス可能ですが、実際に利用して便利だったのは港区のコミュニティバス「ちぃばす」。麻布十番や六本木エリアを通る麻布西ルートで広尾駅からも乗車でき、港区民以外も利用可能です。

「愛育クリニック」停留所で降りれば、施設のすぐ目の前に着くため、赤ちゃん連れでも移動の負担が少なく安心です。バスはベビーカーごと乗車できる仕様なので、抱っこひもに切り替える必要もありません。

また、車での来所を考えている方は、クリニックに併設されている駐車場や周辺のコインパーキングを利用できます。ただし満車になることもあるため、公共交通機関+徒歩、またはバスの利用を組み合わせると安心です。

利用できる対象者と助成金制度

愛育クリニックの産後ケアは「デイケア(日帰り)」と「ショートステイ(宿泊型)」があり、今回はデイケアを利用。産後5ヶ月未満の母子が対象であるショートステイに対して、デイケアは生後1歳未満の母子が利用可能です。

そしてそれぞれ助成制度の対象となっており、自己負担を抑えつつ経済的に利用することが可能です。

自治体によって助成金額や対象条件は異なるため、事前確認が必須ですが、今回は通常33,000円のデイケアを2,000円という破格で利用させていただきました。

- 利用回数:6回まで

- 利用料金:上限2,000円とし通常費用の1割負担

- 利用方法:事前登録後に配布される専用QRコードを施設で提示

産後は体も心も揺らぎやすい時期。助成を活用して、無理をせずサポートを受けることが、元気に子育てを続ける大切な一歩になります。

「予約が取れない」は本当?実際の予約体験談

ネットで「愛育の産後ケアは予約が取れない」とよく見かけますが、今回デイケア予約ではそこまで激しい争奪戦ではありませんでした。枠が開放される当日に予約をすれば、希望日にスムーズに取ることができました。

予約は「枠が開いたらすぐ申し込む」ことが基本。複数の自治体が補助対象としている愛育クリニックのショートステイに比べ、デイケアは助成自治体数が限られる様で、助成額の違いなども含めて混雑度は変わるように感じました。

産後ケアで必要な持ち物

愛育クリニックで準備しているもの

愛育クリニックの産後ケアでは、下記の様にいくつかの基本アイテムが用意されています。

- ミルク(お子さまが飲み慣れているものがあれば持参すると安心)

- 新生児用哺乳瓶・乳首(母乳相談室)

※2ヶ月以上のお子さまは使い慣れた哺乳瓶を持参するのがおすすめ - 授乳クッション

特に授乳クッションは、授乳の負担を軽減する必須アイテムのひとつ。実際に私も、愛育クリニックで用意されていた授乳クッションを使ってみて、その便利さを改めて実感しました。

出産した産院でも同じタイプを使っていて「便利!」と思っていたのですが、当時は調べて購入する余裕がなく、代わりに別の商品を使っていました。今回、産後ケアで再び出会ってやっぱり「これが一番授乳しやすい」と感じ、その日のうちにネットで購入したほどです。

ただし、実際に商品が届いてから気づいたのですが、色によって素材が異なる。私は確認不足でグレーを選んでしまい、素材が伸びやすく、クリニックで使ったときのような赤ちゃんのフィット感が得られませんでした。

その後、改めて好みの素材タイプを選んで買い直したところ、赤ちゃんもしっかりフィットして授乳がぐっと楽に。授乳は1日に何度も行う大切な時間だからこそ、こちらの商品を購入する際は色による素材の違いにご注意ください。

持参すると安心なもの

赤ちゃんのオムツ・着替え・授乳用品は必須。特にオムツは施設でも販売しているようですが、こまめに替えていただける分、普段の外出よりも多めに持っていくと安心です。

そして入所時には、おくるみ・オムツ・着替えなど赤ちゃんのお世話に必要なものをベビールームに預けます。その際、紛失や混同を防ぐためにすべて名前を明記することが推奨されています。

- 区の必要書類(助成金利用の場合)

- 母子手帳

- 保険証

- おむつ、おしりふき

- お子さま用保湿剤(沐浴を希望する場合)

- お子さま用着替え

- 飲み慣れたミルクや哺乳瓶

- おくるみ

- ガーゼハンカチ

- ママ用のリラックスグッズ

- ルームウェア

- スリッパ

- タンブラー

- タオル

- アメニティセット

ママ自身の持ち物としては、タンブラーがあると便利。ベビールーム前にあるウォーターサーバーを使えるので、こまめに水分補給できて安心です。さらに母乳パッドなど、自宅で普段使っているアイテムを持っていくとより快適に過ごせます。

実際の滞在レビュー(デイケア1日の流れ)

10:00 入所後すぐ助産師面談

到着するとまず助産師さんとの面談があります。ここでデイケア1日を通して、母子共にどの様な過ごし方をしたいか助産師さんとすり合わせを行います。

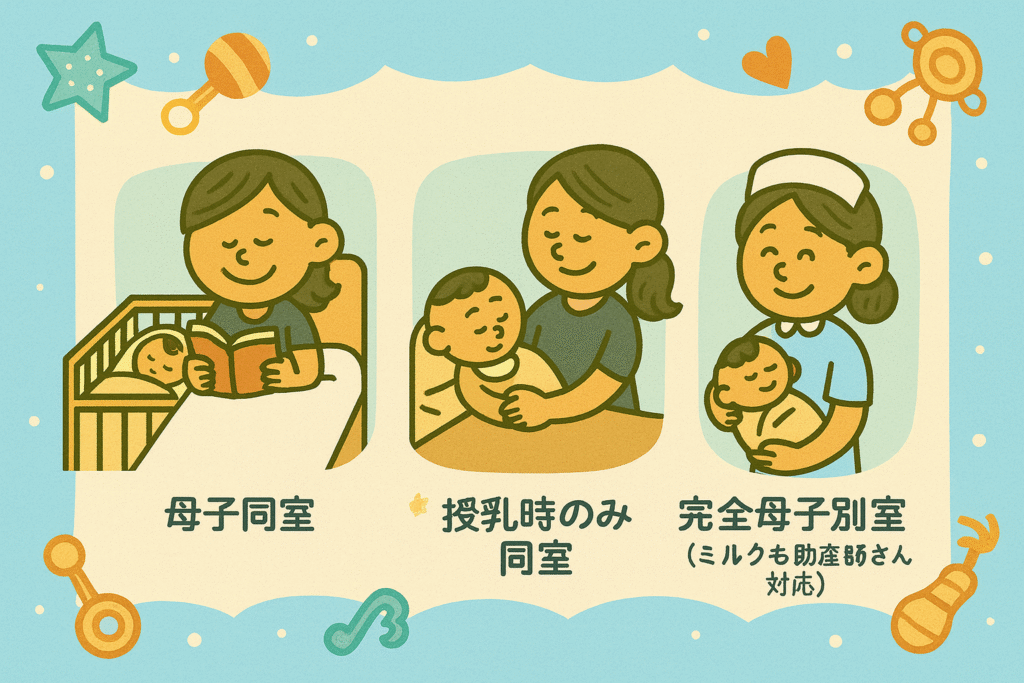

愛育クリニックでは「母子同室」「授乳時のみ同室」「完全母子別室(ミルクも助産師さん対応)」といった希望スタイルを選べます。

私は授乳時のみ同室で、助産師さんに寝かしつけから遊びまでお願いしました。

授乳時などは助産師さんが赤ちゃんを部屋に連れてきてくれ、また特に用事がなくても、ベビールームに行って赤ちゃんの様子を見ていてもOK。

私も何度か足を運び、寝ているときは窓越しにそっと眺めたり、起きているときは助産師さんと一緒におしゃべりしながら赤ちゃんと遊んだりしました。

またこの面談で伝えた、授乳状況や悩みや不安は、その日のスタッフ全員に情報が共有され、赤ちゃんを預かってもらう際にも全ての助産師さんがその話題に触れてくださり安心できました。

11:00 ベビーマッサージに参加

愛育クリニックでは、お母さん向けのエステをはじめとして、体も心も癒やされるオプションメニューが揃っています。

今回はオプションの中からベビーマッサージ(¥2,200)を体験。資格を持つ助産師さんがマネキンを使って説明しながら、実際に自分の赤ちゃんへマッサージを施す形式。全身を通じた触れ合いができ、自宅での保湿ケアにも役立ちました。

12:00 お昼ごはんでエネルギーチャージ

実際のデイケアでは日替わりでメニューが組まれており、12時に温かい昼食が提供されます。私がいただいたのは、栄養バランスを考えられた洋食中心のプレートで、やさしくもしっかりとした味つけでした。

量もちょうどよく、普段はバタバタしてなかなか落ち着いて食べられないので、「自分のためにゆっくりご飯を食べられる時間」 が本当にありがたかったです。

尚、お昼ご飯とおやつの時間は、母親の所在確認も兼ねている様です。クリニック内に売店はないので、必要なものがある場合は近くのコンビニで購入することになりますが、お昼ご飯が提供される時間などに外出する際は事前に助産師さんにお伝えしておく事がおすすめです。

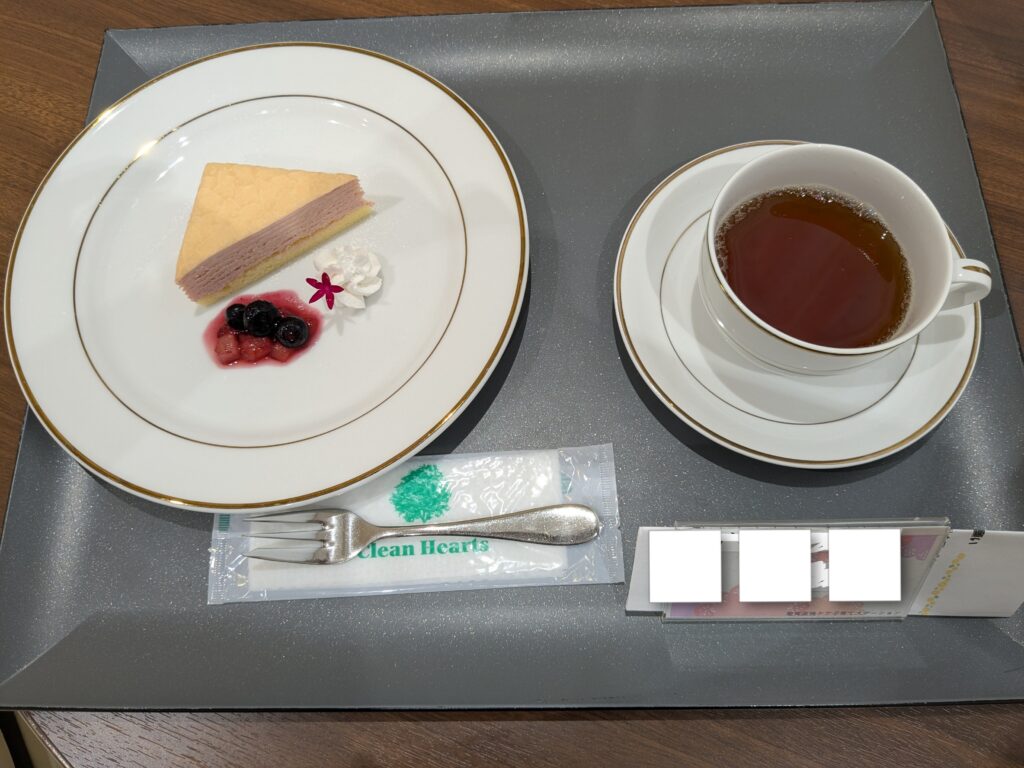

15:00 ケーキと紅茶でおやつタイム

お昼ご飯後もあっという間に時間は流れ、ケーキと紅茶でほっと一息つけるおやつタイム。ケーキは、甘すぎず優しい味です。

同じティータイムでも「そろそろ赤ちゃんが起きるかな」と思いながら過ごすカフェ時間とは大きく異なり、助産師さんに赤ちゃんを見てもらっている安心感でしっかりとくつろぐことができました。

15:30 フィードバックを受け退所

退所時間の15:30になると、まず自分の荷物をまとめ、帰る準備を整えます。赤ちゃんをベビールームに預けていた場合は最後に立ち寄り、助産師さんから赤ちゃんを受け取ります。その際に赤ちゃんの様子や悩みに対するアドバイスを丁寧にフィードバックしてもらえます。

このフィードバックでは、入所時の面談で伝えた悩みに対して、実際に赤ちゃんを1日通して見てくれた助産師さんが感じたことや具体的なアドバイスを教えてくれます。

「昼寝の入り方が少し難しそうなので、〇〇な工夫をしてみたら良く寝れていましたよ」といった形で、“プロ目線で今の赤ちゃんに合った育児アドバイス” をいただけるのはとても心強く感じました。

私自身、「プロに日中赤ちゃんを見てもらえるだけでもありがたい」と思っていましたが、さらに実際の様子を踏まえて細やかなフィードバックをいただけるのは贅沢すぎる時間でした。家庭に戻ってからもすぐ実践できるヒントが多く、学びも多い時間でした。

まとめ

愛育クリニックのデイケアは「予約が取れない」と言われがちですが、デイケア枠であれば思ったより利用しやすく、助産師さんのサポートも手厚く安心して過ごせました。

また持ち物に関しては、施設で用意されているものと、赤ちゃんやママが使い慣れたものを組み合わせるのが安心です。特に愛育クリニックで用意されている授乳クッションは授乳の姿勢がぐっと楽になり、腕や肩の負担も減るので、ぜひ持参したいアイテムのひとつです。

また港区内では、愛育クリニック以外にも産後ケア施設がいくつかあり、中でも「くりにっくばんびぃに」は、人気のデイケア型施設。

実際の体験談を詳しくまとめているので、あわせてチェックしてみてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ca0dc5f.5f2791d7.4ca0dc60.94ceea72/?me_id=1283960&item_id=10000334&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Famethyst%2Fcabinet%2Fsyouhinsetu%2Fair_cushion%2F39306.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)